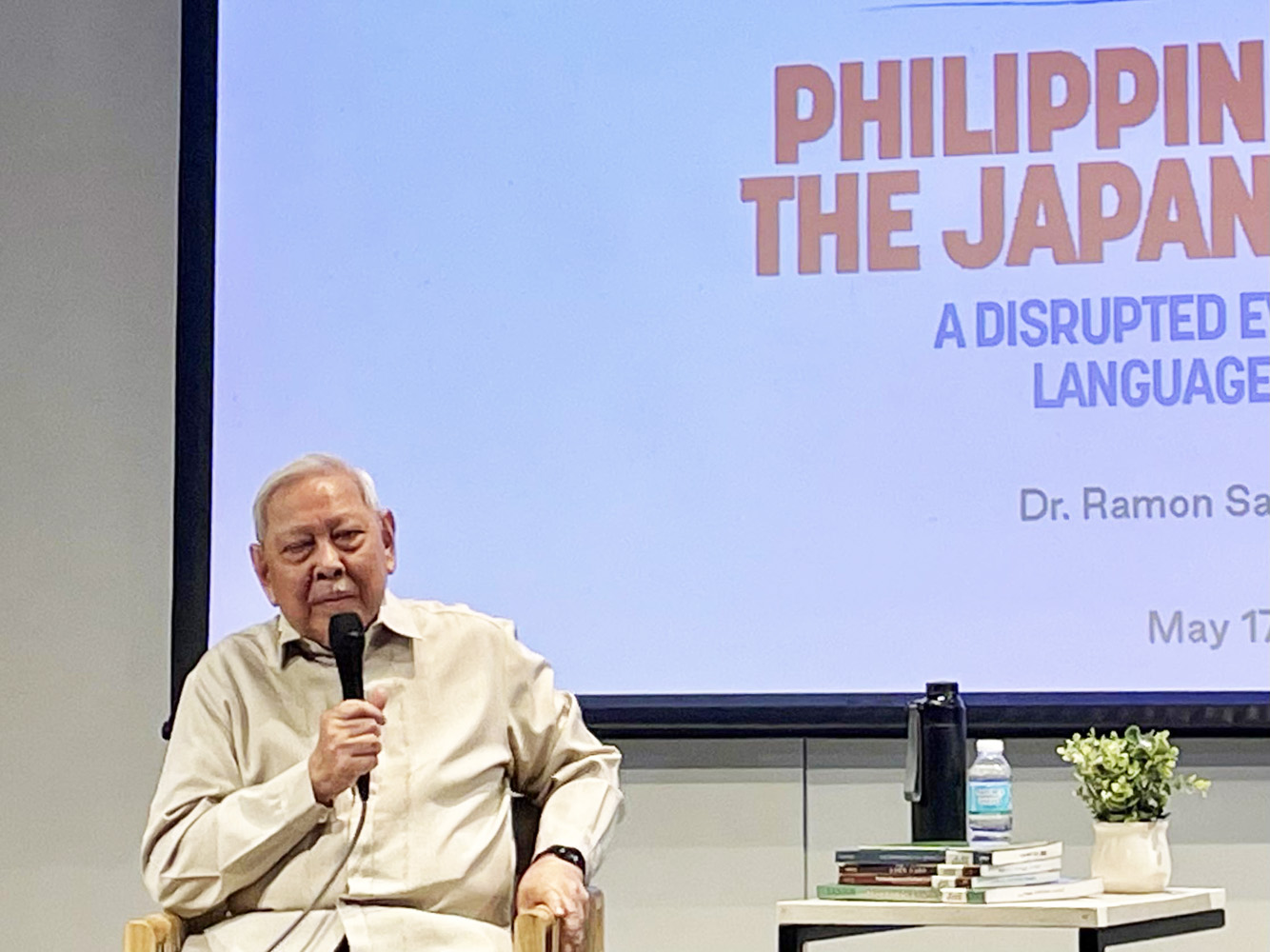

アヤラ博物館で17日、国民芸術家で作曲家のラモン・サントス氏を招き、講演会「日本統治期のフィリピン音楽」が開かれた。講演は、フィリピン遺産図書館の主催で開催され、第二次世界大戦中のフィリピンに関する資料の収集に貢献した、故ロドリック・ホール氏の記念事業として開催された。

サントス氏は、当時宗主国だった日本の文化政策が比音楽に与えた影響について、日本統治期以前の比音楽の歴史を踏まえて解説した。サントス氏によると、日本統治期の文化政策は、①欧米諸国の影響の削減、②前宗主国のアメリカ文化から日本文化への移行、③スペイン統治期以前の慣習の復活の3点を軸に進められた。当時の比人作曲家による音楽は、委嘱作品か、コンクールの応募用に制作されたとのこと。音楽の内容は、大東亜共栄圏の理念を称える作品のほか、特定の行事や社会分野のために作られた作品もある。

当時の日本政府は、東洋の主要な国家としての日本像を広めようとしていたという。1943年には、東洋文化や日比の音楽に関する講演を比人芸術家に行い、日本童謡の「赤とんぼ」を作曲した山田耕作が講師を務めた。しかし、比の民族音楽に関する情報の不足など、講演の内容が不十分であったことから、この事業は成功しなかった。

西洋音楽に精通した比人作曲家は米統治期より、旋律を工夫しつつ、曲中に国歌を挿入するなど、フィリピンへの愛国心と音楽的技巧を両立した作品を作っていた。サントス氏は、日本統治下で制作された音楽について、「多くは実用的なものだったが、当時の日本政府が植民地期以前の文化への回帰を求めたことで、比人の国家的アイデンティティの追及を促進した」と述べ、大東亜共栄圏の統治事業が、かえってナショナリズムの形成につながった側面に触れていた。比独立後は交響曲など、比人作曲家による大規模な作品が次々に発表されたという。

また、サントス氏は比の文化と音楽の継承のため、比人作曲家による植民地期の音楽を、現代の比人に広める重要性を唱え、フィリピン大学や民族音楽学センターなどの団体が保存する資料の活用を勧めた。

今回の講演は、ホール氏の家族、比遺産図書館の関係者のほか、国家文化芸術委員会の協力のもと実現した。会場では軽食が提供され、講演終了後もサントス氏や来場者がなごやかに交流した。(宇井日菜)

English

English